前言

2021年,是中國反壟斷“大年”,強監管常態化使“反壟斷”一詞耳熟能詳。而針對反壟斷合規問題,尤其是針對行政處罰提起行政訴訟的案件情況又如何?且看本文的統計分析與研究,希望本文能起拋磚引玉之效,讓讀者更好理解反壟斷行政訴訟案件的現狀。但鑒于搜索查找能力有限,數據統計分類與研究若有未詳盡之處,還請讀者見諒。

根據筆者在中國裁判文書網、北大法寶、威科先行等法律數據庫以及國家市場監督管理總局官方網站公布的案例檢索,全國各級法院針對反壟斷行政處罰的訴訟案件分門別類統計共有14起。其中,經營者達成壟斷協議行政訴訟12起,包括達成橫向壟斷協議11起,縱向壟斷協議1起;經營者濫用市場支配地位行政訴訟2起,以上共計14起。但奇怪的是,并沒有檢索到有關經營者集中行政訴訟案例,根據官方公布的數據,《反壟斷法》自2008年8月1日實施以來,執法機關已審結經營者集中案件近4000件。在數量如此龐大的經營者集中行政處罰案件中,竟然沒有一個經營者因不服行政機關處罰而提起行政訴訟,其中原由復雜,值得進一步探討,在此不做贅述。

一、反壟斷行政訴訟案件統計為方便查看,筆者將這14起反壟斷行政訴訟案件分別以橫向壟斷協議、縱向壟斷協議、濫用市場支配地位案由為分類進行統計。

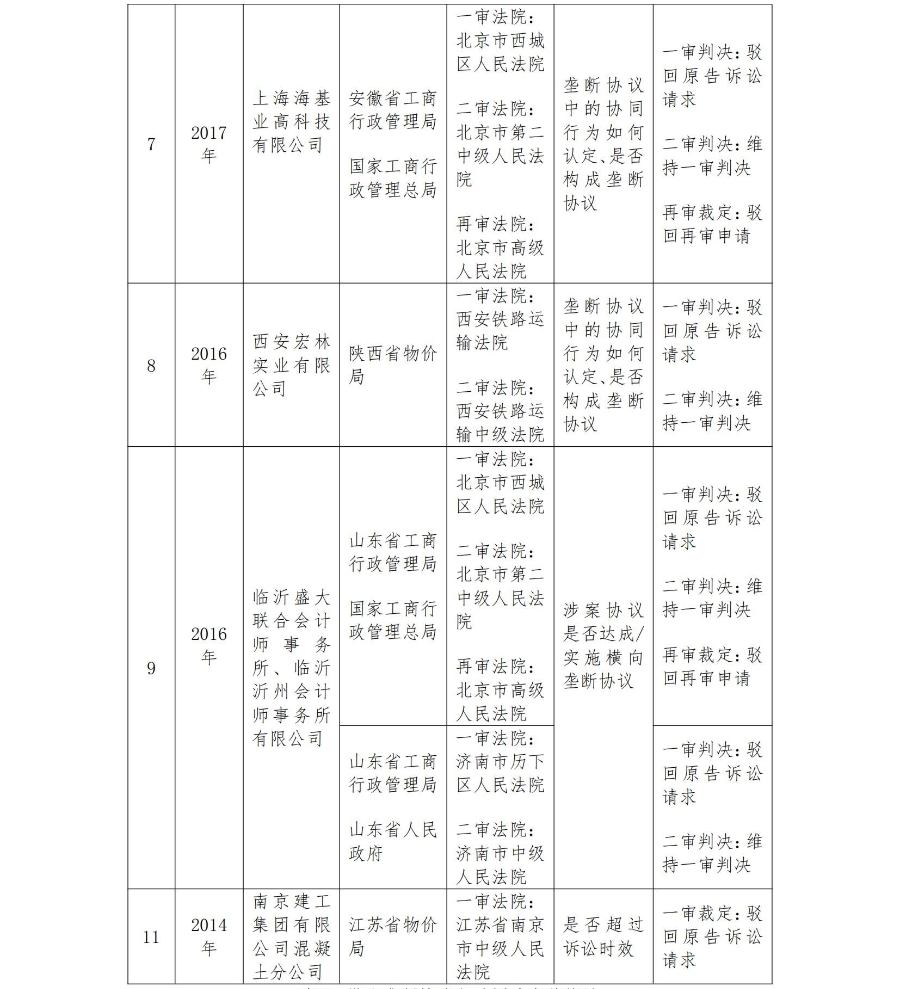

(一)橫向壟斷協議行政訴訟案件統計 經營者不服所謂達成和/或實施橫向壟斷協議行政處罰而提起行政訴訟的共有11起,見下表:

表1 橫向壟斷協議行政訴訟案件統計

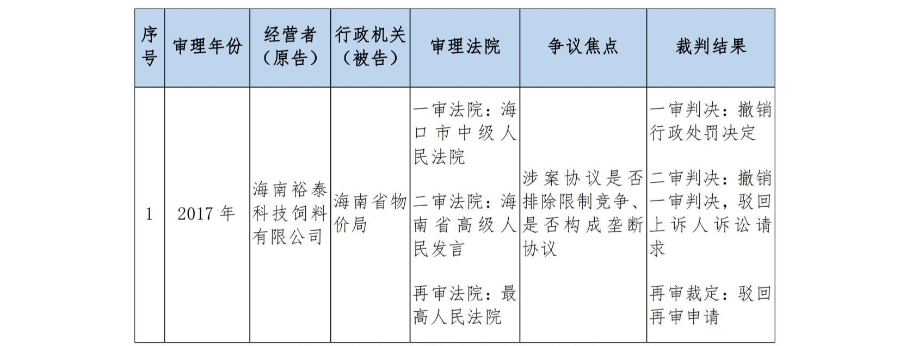

(二)縱向壟斷協議行政訴訟案件統計 經營者不服所謂達成和/或實施縱向壟斷協議行政處罰而提起行政訴訟的共有1起,見下表2:

表2 縱向壟斷協議行政訴訟案件統計

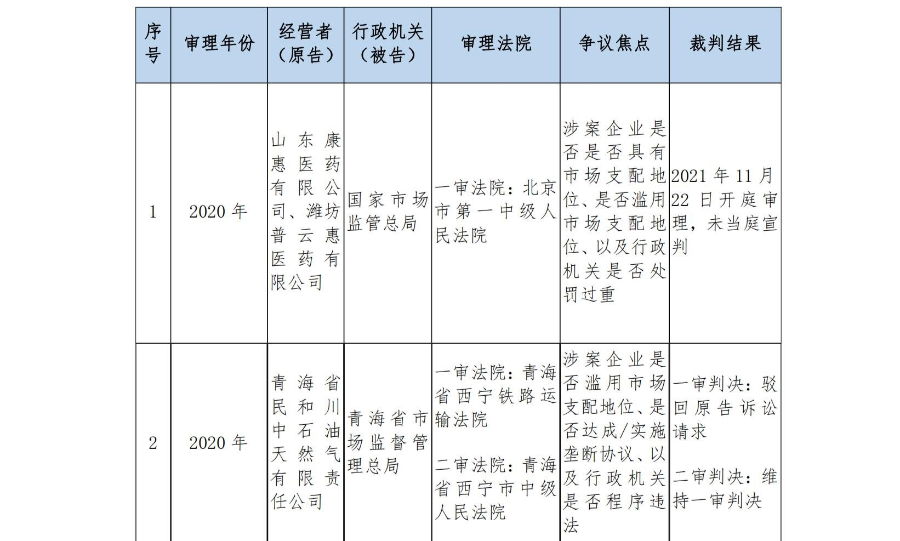

(三)濫用市場支配地位行政訴訟案件統計 經營者不服所謂濫用市場支配地位行為行政處罰而提起行政訴訟的共有2起,見下表3:

表3 濫用市場支配地位行政訴訟案件統計

二、反壟斷行政訴訟案件分析(一)橫向壟斷協議行政訴訟案件最多

占到了總數的近八成

由上述表格的統計數據可知,自《反壟斷法》實施以來,因不服反壟斷執法機構行政處罰而向法院提起行政訴訟的案件歸類總結僅有14起,其中又以達成和/或實施橫向壟斷協議案例最多,占到了11起。所謂橫向壟斷協議,是指具有競爭關系的經營者達成的排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為。比如在生產或者銷售過程中處于同一階段的生產商之間、零售商之間或者批發商之間達成的有關商品價格、數量等的協議、決定或者其他協同行為。根據《反壟斷法》的相關規定,橫向壟斷協議主要包括實施固定價格、限制產量、劃分市場、限制購買或開發、聯合抵制其他競爭對手等排除、限制競爭等行為。實踐中,經營者達成/實施橫向壟斷協議往往最常見,也是最為典型的壟斷行為。

(二)反壟斷行政訴訟案件

相較于反壟斷處罰案件而言數量極少

根據國家反壟斷局局長甘霖在2021年11月9日接受人民日報專訪時透露的數據,自《反壟斷法》頒布實施以來,共查處各類壟斷案件741件,罰沒316.84億元。而根據筆者上述的統計數據,因不服反壟斷執法機構行政處罰而提起的行政訴訟案件數量僅為14件,占比僅為執法機關已查處的反壟斷處罰案件總數的不到2%。由此可見,經營者涉嫌壟斷被行政處罰后,因不服該處罰決定提起行政訴訟的僅為極少數,更多的受罰對象只是停留在反壟斷執法調查或復議程序階段,之后并不會選擇進一步的司法救濟。

(三)在已結案的反壟斷行政訴訟中

經營者最終都沒有勝訴

如上述表格所示,除了2起案件尚待法院作出判決以外,即除了海南某工程有限公司等12家公司訴海南省市場監督管理局案,以及山東康惠醫藥有限公司、濰坊普云惠醫藥有限公司訴國家市場監督管理總局案之外,其他已結案的反壟斷行政訴訟中,法院的最終判決均支持了執法機構的處罰決定,駁回了被處罰經營者的訴訟請求,這些經營者提起的行政訴訟全部敗訴。通過查閱相關判決書可以發現,盡管在訴訟中,被處罰經營者始終堅持認為自身行為不涉及壟斷,自認未達成和/或實施壟斷協議,同時也積極向法院主張執法機構作出的行政處罰決定適用法律錯誤、程序不合法、處罰過重等,但最終的結果也顯而易見,在歷經一審、二審甚至再審程序后,法院并未支持被罰經營者的上述辯解主張。

(四)罕見的經營者主張曾獲得一審法院支持值得注意的是,在表2即海南裕泰科技飼料有限公司與海南省物價局一案中,一審法院(海口市中級人民法院)判決撤銷了反壟斷執法機構作出的行政處罰決定。但隨著該案被上訴至海南省高級人民法院,二審法院認為反壟斷執法機構作出的行政處罰決定認定事實清楚、適用法律正確,撤銷了一審判決。且在后續的再審程序中,最高人民法院也裁定支持二審法院的判決。至此,原告(即經營者)僅在一審中曾取得過罕見的勝訴,但歷經了二審和再審程序之后,最終還是以敗訴告終。同時,該案也是本文列舉的14起行政訴訟案件中,唯一的一起縱向壟斷協議行政訴訟案件。鑒于此,筆者認為,這是唯一一起經營者主張曾獲得一審法院認可的案件,其對于理論界與實務界都具有重要意義,尤其是該案各級法院對于縱向壟斷協議認定的觀點,值得深入學習和探討,下文僅列舉部分:下文僅列舉部分:

一審法院認為,對于反壟斷法第十四條所規定的壟斷協議的認定,不能僅以經營者與交易相對人是否達成了固定或者限定轉售價格協議為依據,而需要結合該法第十三條第二款所規定的內容,進一步綜合考慮相關價格協議是否具有排除、限制競爭效果。本案中,裕泰公司與經銷商簽訂《飼料產品銷售合同》第七條有關“銷售價服從甲方(裕泰公司)的指導價,否則,甲方有權減少其讓利”的約定,是否屬于反壟斷法第十四條第(一)項規定的“固定向第三人轉售商品的價格”的情形,需要綜合考慮裕泰公司的經營規模、裕泰公司與經銷商簽訂合同項下的魚飼料在相關市場所占份額、魚飼料在市場上的競爭水平、該約定對產品供給數量和價格的影響程度、該約定對市場行情的影響等因素。現有證據表明,裕泰公司的經營規模、市場所占份額等上述因素不具有排除、限制競爭效果,不構成壟斷協議。因此海南省物價局作出的行政處罰適用法律存在錯誤。

對此,最高人民法院在再審過程中予以了明確,行政訴訟中對反壟斷執法機構認定縱向壟斷協議行為合法性的判斷標準,與民事訴訟中對縱向壟斷協議的審查標準,存在明顯的差別。縱向壟斷協議案件的認定,不應當將“排除、限制競爭”的構成要件等同于“排除、限制競爭的效果”,換言之,雖然達成但未實施壟斷協議的行為不會構成“排除、限制競爭”的效果,但如果該協議一旦實施則必然構成“排除、限制競爭”的效果,則未實施的協議仍然具有“排除、限制競爭”的可能性。那么,反壟斷執法機構在反壟斷行政調查中,經過調查證實經營者存在固定向第三人轉售商品的價格及限定向第三人轉售商品的最低價格時,即可認定構成縱向壟斷協議,無需對該新協議是否符合“排除、限制競爭”這一構成要件承擔舉證責任,除非經營者能夠提交證據證明協議不符合“排除、限制競爭”,或屬于《反壟斷法》第十五條規定的豁免情形。由此可見,一審法院和最高人民法院觀點之間的差異在于認定縱向壟斷協議中的“排除、限制競爭”,一審法院強調認定縱向壟斷協議需要具有“排除、限制競爭的效果”,而最高院則認為只要具有“排除、限制競爭”的可能性,即可認定構成縱向壟斷協議。

在2021年10月23日公布的《反壟斷法(修正草案)》第十七條第二款中,新增了“經營者能夠證明其不具有排除、競爭效果的,不予禁止”的規定。據此,《反壟斷法(修正草案)》的上述新增條款能否在執法層面和司法層面為相關機構的決策提供依據,能否有效解決有關“排除、限制競爭”的爭議,特別是能否為企業提供明確的反壟斷合規風險預期,都值得各界密切關注。

三、反壟斷行政調查與行政訴訟的應對策略近年來,隨著反壟斷法律法規與政策的落地,反壟斷強監管已然常態化,相關經營者被行政處罰的案件亦在不斷增多。與此同時,相關企業在實施可能涉及壟斷的事務時,如何明確反壟斷合規風險與預期、如何應對或配合執法機構的調查與處罰、如何尋求救濟途徑,已是相關企業不得不高度重視的重要議題。

從以上的數據分析,可以看出最高法院對于反壟斷行政訴訟案件核心問題的把握與傾向,以及地方法院在處理反壟斷行政訴訟案件時關注的焦點問題。對于從事反壟斷業務的律師而言,應如何介入并運用有效的策略和措施盡最大限度保護當事人的權利,已成為律師實踐工作中最大的挑戰。基于現有數據,我們對案件處理的不同階段可以采取的有效措施及應對策略進行分析。

(一)反壟斷行政執法調查階段根據《反壟斷法》第三十八條規定,反壟斷執法機構依法對涉嫌壟斷行為進行調查。對涉嫌壟斷行為,任何單位和個人有權向反壟斷執法機構舉報。反壟斷執法機構應當為舉報人保密。舉報采用書面形式并提供相關事實和證據的,反壟斷執法機構應當進行必要的調查。

凡事預則立不預則廢!執法機關行政調查取證階段屬于重要且關鍵時期,相關企業應當及時聘請專業人士提供全面的反壟斷合規服務。律師首先應向當事人了解案件情況,主要是充分了解當事人的基本信息、所在行業及相關市場情況,從而判斷經營者屬于哪種壟斷行為,包括壟斷行為所涉及的產品或服務、達成壟斷行為的形式和方式、競爭者在市場中的地位或作用、壟斷行為實施情況和持續時間等;其次,對于執法機關提出的約談、調查要求,律師可以協助當事人進行約談、調查前的準備工作,包括對可能涉嫌壟斷行為的預判及答辯準備,還可以協助被調查經營者與執法機構積極溝通與協商,比如制作申請寬大材料或提出豁免申請,爭取執法機構對當事人從寬、從輕處理,盡最大可能使反壟斷執法機構終止(中止)調查或結案等;再者,當執法機構作出行政處罰后,可以向執法機構申請舉行聽證,充分保障被調查經營者的陳述權、申辯權和質證權等權利;最后,還可以協助當事人在壟斷行為終止后就減輕或消除壟斷行為的危害后果制訂整改方案,跟進整改方案落實情況,并及時向執法機關進行匯報等。

(二)反壟斷行政復議和行政訴訟階段根據《反壟斷法》第五十三條規定,對反壟斷執法機構依據本法第二十八條、第二十九條(經營者集中)作出的決定不服的,可以先依法申請行政復議;對行政復議決定不服的,可以依法提起行政訴訟。對反壟斷執法機構作出的前款規定以外的決定不服的,可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。可見,對于經營者集中而言,行政復議是前置程序,而后才可提起行政訴訟。但涉及壟斷協議和濫用市場支配地位的案件,當事人可以任意選擇行政復議或行政訴訟程序,并沒有限制。

在行政復議和行政訴訟階段,律師應向當事人明確告知提起行政復議或行政訴訟可能的法律后果,并且通過及時查閱、復制反壟斷執法機構的答辯和證據材料,進行合法性審查及分析,并結合反壟斷相關法律、法規、規章與案例,對執法機構的具體行政行為進行綜合評價,對經營者是否構成壟斷進行全面闡述,并最后向復議機關或法院遞交法律意見書或代理意見,對爭議事實、法律適用、具體行政行為合法性等方面給予充分的論述與答辯,以維護經營者的合法權益。

結語

如本文案例統計分析與研究所示,受反壟斷行政處罰的當事人往往事前未有反壟斷合規風險的意識和防范,也未能及時有效地控制或糾正違法違規行為,事后往往以普通行政案件的傳統思維提起反壟斷行政訴訟,但作為被告的反壟斷執法部門則擁有充分的專業力量與資源,對行政訴訟案件高度重視且積極應對,其勝敗結果不言而喻。

因此,所有經營者都應當嚴格遵守反壟斷法律法規,依法合規經營。在可能涉及壟斷行為前,或將要受反壟斷執法機構調查或處罰時,應積極尋求專業人士的法律意見,主動配合執法機構的調查,在有關專業人士的協助下,對涉案行為的正當性進行陳述和申辯,充分利用聽證、復議以及行政訴訟程序中的每一項權利。與此同時,國家也應充分保障相關企業的行政救濟和司法救濟的權利,合力推動我國的反壟斷事業的不斷發展進步。